| 環境報告ガイドラインの改定 |

上智大学名誉教授 上妻 義直 |

環境省では、2016年度から「環境報告ガイドライン(2012年版)」及び「環境会計ガイドライン2005年版」の改定作業に着手し、2018年度中に「環境報告ガイドライン2018年版を」公表する予定である。これまでの検討結果として、環境会計ガイドライン2005年版は改定せずに、今後も存続することとされたが、環境報告ガイドライン2018年版に環境会計スキームが一部導入されたことにより、両ガイドラインの一体化が図られた。

1.これまでの経緯と今後の予定

環境報告ガイドラインは、その前身となる「環境報告書ガイドライン(2000年度版)」が2001年2月に公表されて以来、2003年、2007年、2012年と3回にわたって改定されており、今回で4回目の改定になる。また、環境報告書ガイドライン(2000年度版)の前駆的存在である「環境報告書ガイドライン~よくわかる環境報告書の作り方」(1997年6月に当時の環境庁が策定・公表)から見ると、実に20年以上も存続し、その歴史は2000年初公表のGRIガイドラインよりも古い。

2012年の改定からは、名称が「環境報告ガイドライン」に変更されて、環境報告書専用の作成指針から、開示媒体の如何を問わず、すべての環境報告を対象とするガイドラインへと適用範囲を拡大した。

|

|

今回の3年度にわたる改定作業は、まず2016年度に「環境報告ガイドライン及び環境会計ガイドライン改定に向けた論点整理」を公表し、その中で両ガイドラインの改定に向けて、重要な論点の洗い出し、重み付け、対応方針の立案等を行った。後述のように、環境報告ガイドライン2018年版はガイドライン本体と付属文書から構成されるが、それらのうち2017年度にはガイドライン本体案が策定され、現在はパブリックコメントの募集が行われている。最終の2018年度は付属文書の策定にかかる検討会が開催予定である。

2. 改定の方向性

環境報告ガイドラインは、事業者が環境報告を作成する際の実務指針であり、環境報告の読者にとっては内容を理解する上での重要な手がかりになる。その有用性を維持するために、ガイドラインは環境報告の実務動向を常に反映する必要があり、定期的な改定が欠かせない。今回の改定理由も基本的にはそうした実務動向のキャッチアップにある。

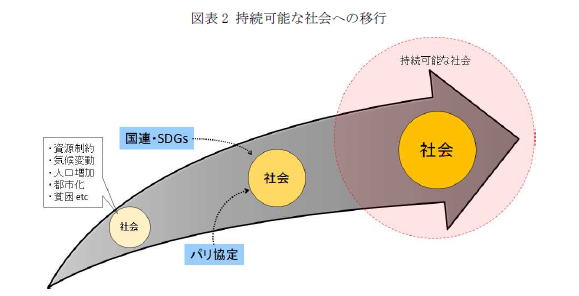

しかし、前回の改定から6年余が経過し、その間に環境報告をめぐる社会状況に大きな変化が生じた。それは、国連SDGsやパリ協定の採択・発効によって、持続可能な社会への移行を促進するための国際的枠組みが確立され、持続可能な社会への移行が本格的に始まったからである。

持続可能な社会とは、将来世代が有限な資源・エネルギーにアクセスできる範囲で、現世代が生活を営むことができる社会である。将来世代が無限に続くとすれば、現世代は有限な資源・エネルギーへの依存から離脱しなければならず、循環経済を基調とする社会システムへの転換が不可欠になる。そのために、まずは当面の最大課題である気候変動の影響を回避して、地球生態系の健全性を確保しつつ、貧困のない公平・公正な社会を実現しなければならない。それはまさに国連SDGsの描く社会である。

|

|

持続可能な社会への移行は当然ながら事業環境にも影響を与える。化石燃料や有限資源に依存する事業は、そこからの脱却を社会的に求められることが長期的なリスク要因になり、再生可能エネルギーや循環経済に関連する事業ラインナップを有する事業者にとっては逆にビジネスチャンスにもなる。さらに、事業者が将来も存続・成長し続けようとすれば、長期間にわたる持続可能な社会への移行に適応しなければならず、場合によっては、持続可能な社会により適合的なビジネスモデルへの転換が必要になるかもしれない。

この状況は環境報告のあり方を変える。環境報告は環境マネジメントの実態開示が職能であるが、今後は環境マネジメントが持続可能な社会への適応プロセスで実施されることになるため、従来のような事業エリア中心の環境負荷管理だけでは十分でなく、1)経営戦略と一体化した、2)バリューチェーン全体を対象範囲とする、3)短中長期の時間軸におけるダイナミックな環境マネジメントが求められる。報告の形態としては、単独の環境報告というよりも、ESG報告に組み込まれた環境報告が主流になるだろう。

環境報告の内容面では、環境マネジメントを、事業エリアの生産活動を中心に構成するマテリアルバランス型の環境負荷管理から拡張し、持続可能な社会への適応能力をモニタリングするために必要な情報要素(たとえば、ガバナンス、リスクマネジメント、バリューチェーンマネジメント、ビジネスモデル、長期ビジョン、戦略などの経営体制に関わる要因)と関連付けて見ることが必要になる。それが今回の改定における基本的な方向性であり、環境報告ガイドラインの枠組みは大幅に変更されることとなった。

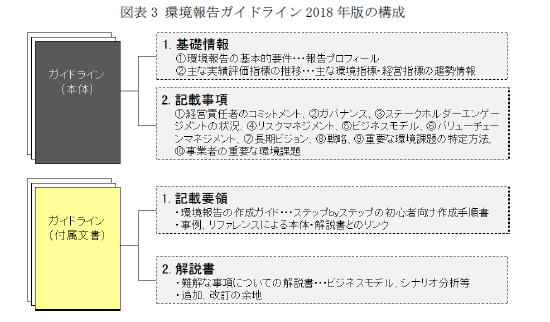

3.環境報告ガイドライン2018年版の構成

環境報告ガイドライン2018年版はガイドライン本体と付属文書から構成される。付属文書には、ガイドラインに準拠した環境報告の作成手順を詳細かつ具体的に記述する「記載要領」とガイドラインに関連する難解な事項をわかりやすく説明する「解説書」が含まれる。2017年度の検討会では、解説書を作成する事項の候補として、ガバナンス、ビジネスモデル、シナリオ分析、ステークホルダーエンゲージメント、バリューチェーンマネジメント、長期ビジョン、重要な環境課題(マテリアリティ)の特定方法、生物多様性があげられていたが、最終的な判断は2018年度の検討会に委ねられる。

|

|

現行の環境報告ガイドライン(2012年版)は159頁の大部であるが、環境報告ガイドライン2018年版のガイドライン本体は、30頁とコンパクトにまとめられている。分厚いガイドラインは情報量の点で優れるが、理解するのに時間がかかり、必ずしも使い勝手がよいわけではない。また、環境報告の普及に伴って、とくに大規模事業者では環境報告に関するリテラシーの向上が進んでおり、ガイドラインで基礎知識まで解説する必要性に乏しくなっている。そこで、ガイドライン本体には環境報告を作成する際に必要な最低限の基礎情報と記載事項を簡潔に記述するにとどめ、詳細な説明等はすべて付属文書に移行した。これによって、ガイドライン利用者が、ガイドライン本体、記載要領、解説書を、それぞれの目的や知識に応じて、自由に使い分けることを可能にしている。

ガイドライン本体は環境報告に開示すべき「基礎情報」と「記載事項」について説明しているが、それらの内容は以下の通りである。

(1) 基礎情報

基礎情報は、「報告対象組織」「報告対象期間」「基準・ガイドライン」「環境報告の全体像」といった報告プロフィール情報と「主な実績評価指標の推移」から成っている。

基準・ガイドラインでは、環境報告の作成にあたって適用した基準(たとえばGRIスタンダード)やガイドラインの記載を求めており、環境報告の全体像では、環境報告を複数の企業報告媒体や複数の形式で行う場合に、それらの相互関係を図示などの方法で説明することを求めている。主な実績評価指標の推移とは、事業者がとくに重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を、連結売上高などの主な経営指標と併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように、一覧表示する情報である。これによって重要な環境課題の取組成果を経年的に把握することが容易になる。

(2) 記載事項

環境報告の記載事項としては以下の10 項目が指定されている。このうち、環境マネジメントの成果情報は「⑩事業者の重要な環境課題」だけであり、残りは環境マネジメントの背景となる経営体制に関連する情報である。それらによって、持続可能な社会への移行に向けて、経営者が、どのような認識や将来見通しを持っているか、どのような適応体制を整えようとしているのかがわかる。

①経営責任者のコミットメント

事業者が重要であると判断した環境課題についての対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言する。重要な環境課題への対応は、事業者の自主的な取組であり、その成果の是非は最終的にステークホルダーの評価に委ねられる。経営責任者のコミットメントはその評価の基点である。

②ガバナンス

重要な環境課題の管理に関するガバナンス体制や取締役会の役割について説明する。持続可能な社会への移行は長期間にわたるため、事業者が重要な環境課題に対して、組織として適切な対応を一貫して継続しようとすれば、健全なガバナンス体制の存在が不可欠である。とくに、その監督にあたる取締役会の責任体制が確立されていなければならない。

③ステークホルダーエンゲージメントの状況

ステークホルダーエンゲージメントに関する事業者の方針と実施状況について説明する。環境マネジメントはステークホルダーとの利害関係が複雑に交錯する業務である。これを円滑に進めるためには、ステークホルダーとの良好な関係作りが不可欠である。こうした関係作りを総称してステークホルダーエンゲージメントと呼んでいる。

④リスクマネジメント

リスクマネジメントのしくみと社内的な位置付けについて説明する。日本では、大規模な災害や感染症の発生等に対するBCP・BCM関連の取組として、リスクマネジメントを限定的に位置付ける事業者が多く見られる。しかし、ガイドラインが開示要請するリスクマネジメントは、経営上のリスク全般を対象とする組織的な管理の仕組みである。持続可能な社会への移行のように、事業環境が大きく変化する状況においては、経営上の潜在的なリスクを適切に管理できる組織的な仕組みが不可欠である。

⑤ビジネスモデル

事業者のビジネスモデルについて説明する。ビジネスモデルは、事業者が、どのような事業により、どのように競争力を得て、長期間にわたり利益を稼得・保持しているかを表現する情報であり、主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが多い。ビジネスモデルを説明することで、事業者固有の環境課題と付帯するリスク・機会が明確になり、情報の利用者は事業者が実施した重要な環境課題への対応状況を理解しやすくなる。

⑥バリューチェーンマネジメント

バリューチェーンの概要を説明する。また、グリーン調達の方針、目標・実績、環境配慮製品・サービスの状況も説明する。気候変動、水資源、生物多様性などのように、事業者にとって重要な環境課題が事業エリア以外のバリューチェーン上で発生する場合は、それらを適切に管理するために、グリーン調達のようなバリューチェーンマネジメント体制を構築する必要があり、それが有効に機能しているかどうかを説明しなければならない。

⑦長期ビジョン

重要な環境課題への対応と持続可能な社会の実現に向けた貢献によって、事業者が将来的に「ありたい姿」を説明する。持続可能な社会への移行に向けて、事業者がさらに成長しようとすれば、持続可能な社会に適応しなければならず、重要な環境課題への対応はそのプロセスで行われる。長期ビジョンは両者の関係を明確にする上で不可欠な情報である。

⑧戦略

持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を説明する。それによって、現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋で取組を進めるかをわかりやすく伝える。

⑨重要な環境課題の特定方法

「⑩事業者の重要な環境課題」をどのような方法で特定したのかについて説明する。ガイドラインが開示要請するのは特定方法の説明だけであって、どのように特定すればよいかについては何も言及していない。事業者は、事業活動が直接的・間接的に環境に与える影響の中から、自らの判断に基づいて、重要性の高い環境課題を特定する。その際に考慮する範囲(バウンダリー)は、間接的な影響まで含むために、バリューチェーン全体に拡大する。

⑩事業者の重要な環境課題

事業者が⑨で説明する方法によって特定した重要な環境課題について、下記のa~f をすべて開示する。

| |

a. |

取組方針・行動計画 |

| |

b. |

実績評価指標による取組目標と取組実績 |

| |

c. |

実績評価指標の算定方法 |

| |

d. |

実績評価指標の集計範囲 |

| |

e. |

リスク・機会による財務的影響が大きい場合は、それらの影響額と算定方法 |

| |

f. |

報告事項に独立した第三者による保証が付与されている場合は、その保証報告書 |

実績評価指標は、取組方針・行動計画の進捗状況を評価するための指標(いわゆるKPI)である。それは基本的に定量的で検証可能な数値情報を指すが、たとえば生物多様性のように、重要な環境課題の種類によっては、定性的な目標が用いられる場合もある。

リスク・機会の財務的な影響額(貨幣金額で算定)と算定方法の開示を求めているのは、環境会計スキームを環境報告ガイドラインに組み込んだことによる。

現行の環境報告ガイドライン(2012年版)では、一般の事業者にとって重要と考えられる環境課題を特定し、それらを"comply or

explain"で開示するよう求めている。しかし、環境報告ガイドライン2018年版は開示すべき環境課題を特定せずに、事業者にその判断を委ねている。ガイドライン本体の巻末で、参考資料として解説されている「主な環境課題とその実績評価指標」は、あくまでも事業者がその判断を行う際の参考情報であり、ガイドライン本体を構成するものではない。当然ながら、それら以外にも重要な環境課題がある場合は、それを開示しなければならない。

ちなみに、参考資料に解説されている主な環境課題は、気候変動、水資源、生物多様性、資源循環、化学物質、汚染予防(大気保全、水質汚濁、土壌汚染)である。また、気候変動ではシナリオ分析の開示が必要な場合について説明しており、水資源ではサプライチェーンの水ストレスに関する情報開示についても言及している。

4.環境報告ガイドラインの役割

日本の環境報告は国際的に見ても歴史が古い。2001年に最初の報告ガイドラインが策定される10年以上も前から日本企業の環境報告書は存在した。2005年前後から日本の環境報告書はCSR

報告書やサステナビリティレポートへの転換が一気に進む。にもかかわらず、依然として一定数の環境報告書が発行され続け、その傾向は現在も変わらない。非財務報告の開示媒体がほぼサステナビリティレポートに収斂したグローバル社会と比べ、スタンドアローンの環境報告書が未だに残る点で我が国の状況はきわめて特異である。

現在では、財務報告の枠組みでESG報告を行う実務が国際的トレンドになっている。環境情報はESG報告の一部として開示されるだけで、その報告ガイドラインもトリプルボトムライン型情報開示を求めるGRIガイドライン(またはGRIスタンダード、以下同じ)が圧倒的に優勢である。そのため、日本の環境報告ガイドラインの存在意義を疑問視する関係者も少なくない。しかし、それは必ずしも正しい見方ではない。環境報告ガイドラインは、これまでも日本企業の環境報告に関するリテラシー向上に一定の役割を果たしてきたし、その有用性は現在でもそれほど損なわれていない。

環境報告ガイドラインは、国際的な実務動向を日本企業向けに咀嚼・消化しながら、日本の産業社会の実情に合わせて定期的に改定されている。それが20年近くも生き残った理由のひとつであり、かつて数多く存在した諸外国の国内向けガイドラインがGRIガイドラインに取って代わられたか、またはGRIガイドラインをほぼそのまま受け入れた点と大きく異なっている。

GRIガイドラインであれ、CDSBの環境報告枠組みであれ、国際的な報告ガイドラインの多くは西欧社会の仕組みを前提に作られている。ビジネスや資本に国境はないが、社会の仕組みは、様々な点において、日本とはかなり異なる。たとえば、ガバナンス体制のような会社法制における機関設計の考え方、リスクマネジメントやステークホルダーエンゲージメントのあり方、企業集団における親会社と関係会社の関係、企業と社会との関係など、ここでは詳論しないものの、日本企業が国際的な報告ガイドラインを見て感じる違和感の多くは、西洋と日本で産業社会の態様が大きく異なる点から生じている。

環境報告ガイドラインは、そうした差異を緩和しながら、日本企業の平均的な実務の進歩に合わせて国際的な報告実務の動向を反映し、日本の産業社会における環境報告リテラシーの向上を目指してきた。国際的ガイドラインを日本語化するのではなく、それらの基本的な考え方を日本の産業社会に合った方法で取り入れ、国際的な実務動向の変化をわかりやすく伝える役割を果たそうとしてきたのである。

大規模事業者や環境報告に習熟した事業者を除けば、多くの日本企業にとって、GRIガイドラインのような国際的な報告ガイドラインの完全適用はかなりハードルが高い。また、これから環境報告に取り組もうとする中堅・中小事業者の場合には、国際的な報告ガイドラインよりも、日本の実情に合った国産の報告ガイドラインが必要だと思われる。

環境報告ガイドラインが、主流となりつつあるESG報告ではなく、環境報告に特化したガイドラインであることも、それほど大きな障害にはならない。環境報告ガイドライン2018年版を見ればわかるように、その内容のほとんどは経営体制に関する情報開示であり、ESGの"E"に関するガイドラインというよりも、"S"以外のすべてを含むガイドラインと見た方が適切だからである。その意味で、現代的な非財務報告の基本的な部分はほぼカバーされているといってよい。

いずれにしろ、ガイドラインに有用性があるか否かは、最終的に利用者が判断する問題である。ガイドラインの設計思想が利用者にうまく伝わらないのであれば、今後も日本の産業社会の進歩を下支えできるように、ガイドラインを適宜改定しなければならない。

|